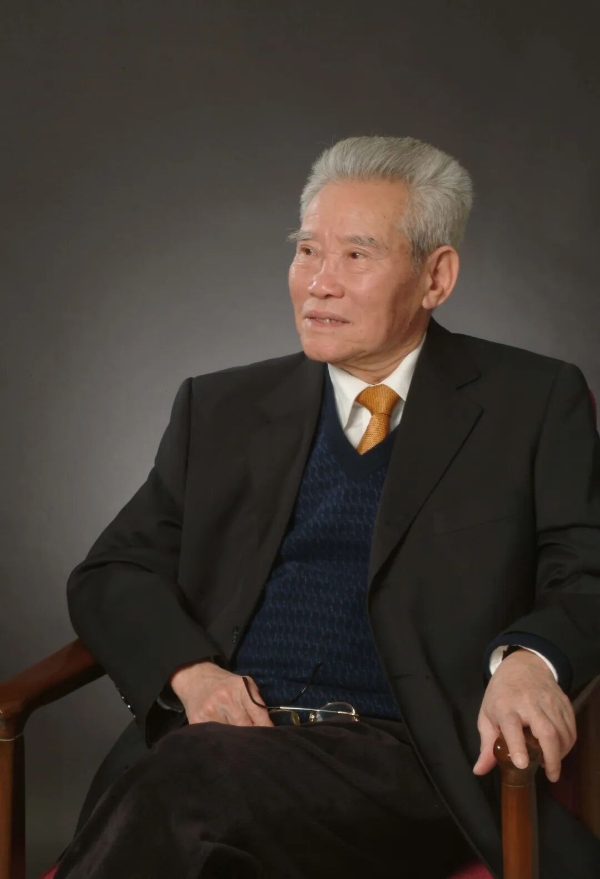

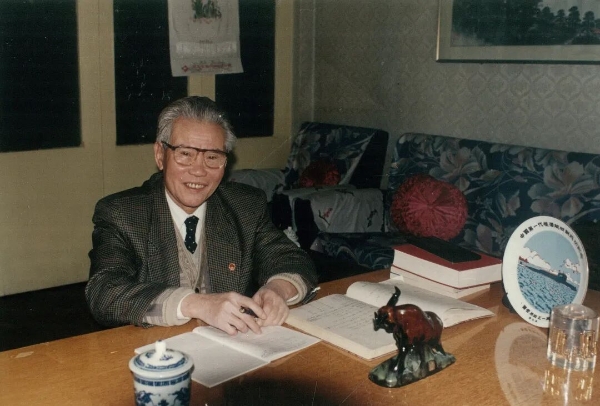

2025年11月18日,我们迎来彭士禄院士诞辰百年。这位被追授“时代楷模”、获评“感动中国2021年度人物”的老人,虽已辞世四载,却用毕生心血在祖国大地上镌刻下深深的“核”印记。

彭士禄——中国著名核动力专家、中国核动力事业的主要开拓者和奠基人、中国第一代核潜艇首任总设计师、中国工程院首批院士。从颠沛流离的孤儿到万众敬仰的核动力先驱,他用一生书写了一部关于信仰淬炼、坚守拓荒与精神传承的壮丽史诗。正如《感动中国》组委会授予他的颁奖词所概括:“历经磨难,初心不改。在深山中倾听,于花甲年重启。两代人为理想澎湃,一辈子为国家深潜。你,如同你的作品,无声无息,但蕴含巨大的威力。”

信仰

“只要祖国需要,我当然愿意!”

1925年,广东海丰,彭士禄在农民运动的烽火之中诞生。

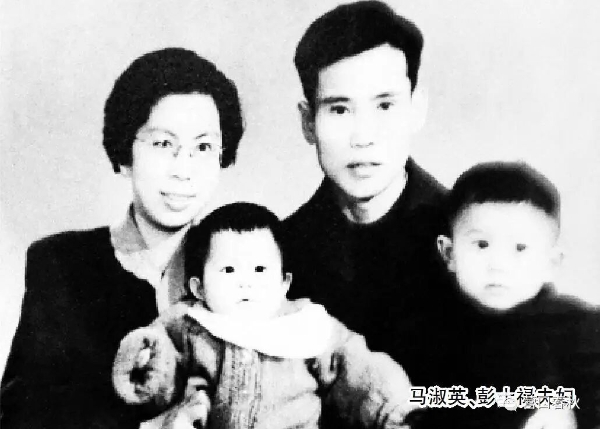

他的父亲是被毛泽东同志誉为“农民运动大王”的彭湃,母亲蔡素屏同样是坚定的革命者。3岁丧母、4岁丧父,“一夜之间”彭士禄变成了“红色孤儿”,也是反动派“斩草除根”的对象,全靠海丰、陆丰一带20多户乡亲冒死庇护才得以存活。

他曾两次身陷囹圄,在狱中目睹了革命者的坚贞不屈,也感受过底层民众的善意温暖。这段经历,让他从小就深刻理解“共产党为人民、人民护共产党”的鱼水深情,也让“为人民服务”的信念在心中牢牢扎根。

1940年底,在党组织的周密安排下,15岁的彭士禄辗转抵达延安,父亲的挚友周恩来向他讲述了彭湃的革命事迹,叮嘱他继承父亲遗志,为党和人民事业奋斗。这让彭士禄更坚定了他的革命信念。在延安中学,彭士禄格外珍惜这来之不易的学习机会,白天潜心听课,夜晚主动帮老师批改作业补贴开支,成绩始终名列前茅,成为师生眼中的榜样。他曾在自述中写道:“坎坷的童年经历,磨炼了我不怕困难艰险的性格,我对人民永远感激,无论我怎样的努力,都感到不足以回报他们给予我的恩情。”

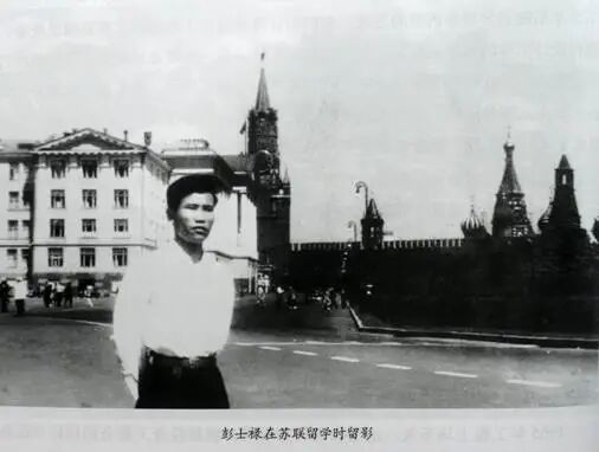

1951年,品学兼优的彭士禄通过考试选拔,赴苏联留学,进入喀山化工学院深造。毕业时,他以优异的成绩荣获“优秀化工机械工程师”证书。

特殊的年代,特殊的身份,彭士禄于重重困境中顽强生长,虽经颠沛流离、风霜坎坷,却终在苦难中筑牢了报国初心。

1956年,国家战略需求催生了彭士禄人生的重要转折。陈赓大将访问苏联时,专门会见了彭士禄等优秀留学生,询问他们是否愿意攻读原子能专业——这是一门难度极高且关乎国家核心安全的学科。彭士禄毫不犹豫地应答:“只要祖国需要,我当然愿意。”随后,他便转入了莫斯科动力学院继续深造。“从未在晚上12点以前就寝过,我们要学的东西太多太多了,一头扎进去,就像沙漠中的行人看见了湖泊那样。当时,那种奋进不息、为祖国夺取知识制高点的心情是难以用语言描述的。”彭士禄曾这样说道。

从此,彭士禄与核动力结下了一生的缘分,为日后投身祖国核动力事业打下了坚实的专业基础。

坚守

“我喜欢这个工作,付出的一切都是值得的,

就是死了也是值得的!”

1958年6月27日,聂荣臻元帅向中央呈送了一份绝密报告——《关于开展研制导弹原子潜艇的报告》,在两天内得到毛泽东主席的圈阅批准,项目上马,拉开了中国核潜艇研制的序幕。

这一年,彭士禄满载学识归国。

1959年,毛主席发出伟大号召——“核潜艇,一万年也要搞出来。”

彼时的中国,核潜艇研制完全是一片空白,科研人员甚至未曾见过核潜艇的真实模样。中国人要自己搞核潜艇,被国际上认为是异想天开。

1962年2月,彭士禄被任命为北京原子能研究所核动力研究室副主任,主持核潜艇动力装置的论证和主要设备的前期开发。短缺的办公经费、没有专业的核动力人才、没有资料、没有图纸、没有设备、没有经验……中国的核潜艇要怎样才能干成?

是困难也是机遇,从无到有,只能一步一步来。

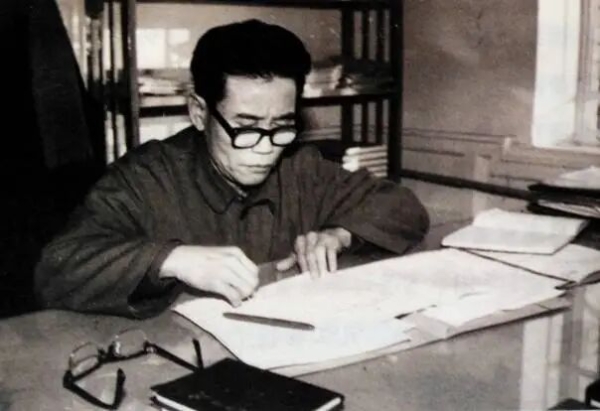

彭士禄的第一步是制定“自教自学”方案,带领团队开启了艰难的拓荒之路。为突破技术瓶颈,彭士禄组织团队开展“三突击”:语言突击,每天清晨集中学习英语,攻克外文资料阅读难关;知识突击,他牵头编写10余本核动力专业讲义,利用晚上和周末给跨学科的团队成员授课,将50多名化工、电力专业人才培养成核动力领域的行家里手;计算突击,在没有计算机的年代,他们用计算尺反复演算核反应堆的海量参数,连续多日不眠不休,最终得出的结果与后来计算机计算的数值高度吻合。项目暂时下马期间,他带领核心团队白天开荒种粮自给自足,晚上在煤油灯下绘制图纸,从未中断攻关。正是这种攻坚克难的韧劲,让团队在困境中积累了大量宝贵的基础数据,为项目重启保留了关键火种。

1965年,核潜艇项目重启。彭士禄又担当重任,在西南深山中建设中国第一代核潜艇陆上模式堆试验基地——这里是核潜艇“心脏”的诞生地。基地坐落于一片人迹罕至的荒岭,基础设施极度匮乏,没有公路、缺乏水电,像样的住房更是无从谈起。“那时候,交通不便,我们吃住都在工地上。那里阴暗潮湿、毒蛇蚊虫肆虐,生活非常艰苦。我们是吃着窝窝头搞科研的,连窝窝头都吃不上时,就挖野菜和白菜根吃。没有电脑,仅有一台手摇计算机,大家就拉计算尺,那么多的数据都是靠这些工具没日没夜地算出来的。”彭士禄曾回忆说。

就这样,通过边学习边实践,他们逐渐扎实地掌握了核动力装置的基本原理及各系统、各专业间的内在关系,这些“门外汉”们都悄无声息地变成了核动力领域的专家。

1967年,第一代核潜艇陆上模式堆启动安装调试,彭士禄索性搬至调试现场旁的简易棚屋居住,24小时全程值守。长期高强度工作和不规律饮食,导致他的胃溃疡再次复发,疼得直冒冷汗时,他就吞几片止痛药继续坚守。1970年8月30日,模式堆成功达到满功率运行;1970年12月26日,我国第一艘核潜艇下水;1974年8月1日,中国第一艘核潜艇被命名为“长征1号”,正式列入海军战斗序列,中国就此跻身第五个拥有核潜艇的国家。

长期的忘我工作,也让彭士禄落下了胃被切除四分之三的终身病根。彭士禄曾说:“我喜欢这个工作,付出的一切都是值得的,就是死了也是值得的!”

1985年,因在核潜艇核动力装置研制中的突出贡献,彭士禄作为第一完成人获得“国家科学技术进步奖”特等奖,这份荣誉是对他数十年坚守的最高褒奖。

拓荒

“我一辈子只做了两件事:

一是造核潜艇,一是建核电站。”

改革开放后,国家决定发展核电,已近花甲之年的彭士禄再次临危受命,奔赴核电“战场”,担起了为中国核电事业发展拓荒的重任。

当时中国核电基础薄弱,国际上又实施技术封锁,项目推进面临重重阻力——那一年,我国外汇储备仅有1.67亿美元,而大亚湾核电站总投资需要40亿美元,资金严重不足。更难的是人才技术也尚处空白,还有技术引进难题、安全标准分歧等问题接踵而至,在这种情况下要建成中国第一座百万千瓦级的商用核电站谈何容易?

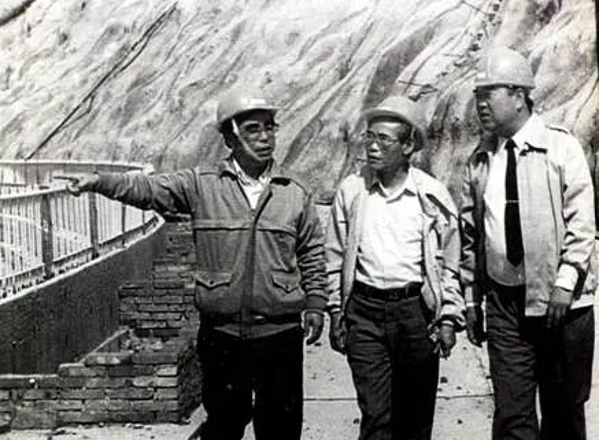

作为大亚湾核电站筹建领导小组副组长兼技术总负责人,彭士禄顶住压力,带队多次赴法国、英国等国家考察调研,创新性地提出“投资、进度、质量三大控制”管理理念,为项目建设设立了清晰的管理框架。

彭士禄还牵头撰写了详实的可行性研究报告,用精准数据论证大亚湾核电项目的经济效益和战略意义,他还主动对接香港电力部门,反复沟通协商电价、输电模式等关键问题,最终打消了各方疑虑,为项目上马扫清了障碍。在项目建设过程中,他坚持“技术引进与自主创新相结合”,组织国内科研人员全程参与设备安装调试,为中国核电事业积累了宝贵经验,铺就了自主发展的重要基石。

1987年,大亚湾核电站顺利开工,彭士禄又马不停蹄地赶往下一个任务,建设中国第一座自行设计、建造的大型商用核电站——秦山二期,当时,关于核电站的机组容量和建设模式存在激烈争议,彭士禄力排众议,坚定主张“以我为主,中外合作”的思路,强调“核电技术必须掌握在自己手里,不能永远依赖国外”。他还决定将“招投标制”引入工程建设,当时,正是改革开放初期,很多人头脑中都有“计划经济”的框框,争论很厉害,最后还是彭士禄拍板,坚持招投标制,大胆迈出了第一步。

也正是有了这次招投标,核动力院以绝对分数优势,在秦山二期60万千瓦核电站反应堆及主冷却剂系统设计标段中中标。至此,核动力院才算正式叩开了核电市场的大门。

彭士禄像一头“拓荒牛”一样,从引进消化吸收国际先进技术到自主研发核心技术,打赢了一场又一场核电领域的攻坚战,引领我国核电发展走上了快车道。

传承

“我一生做的工作,虽沧海一滴,

但就是要为人民做奉献,

默默地自强不息地去耕耘、开荒、铺路”

彭士禄毕生淡泊名利、廉洁奉公。当年分房按职级,彭士禄本来可以分到七居室的“豪宅”,但他却毅然决然放弃了,在他看来,大房子应该让给贡献大的人住,个人的享受从来都不是他考虑的重点。组织再三劝他重新考虑,彭士禄微笑着摆了摆手,说道:“我对现在的居住环境很满意,把将军楼让给贡献大的同志,我心里踏实……国家给我的,已经太多了。”他的声音虽不高,却透着一股让人无法反驳的力量。

当外界称他为“中国核潜艇之父”时,他总是坚决推辞,反复强调:“核潜艇工程是个庞大的系统工程,不是我个人的创造,是千万科技工作者和工人、干部集体努力的结晶。虽然前几年大家把我抬到了第一任核潜艇总设计师的位置,基层传说很多,说我‘是中国的核潜艇之父,可与美国核潜艇之父比肩’,对此绝不敢当,对我来说这是贪天之功,我不接受!”在整理核潜艇研制资料时,他特意要求详细记录团队成员的贡献,却极少提及自己。他生活简朴,但当同事或学生遭遇困难时,他总会尽力相助,当时他月工资不足2000元,却将积攒的2万元存款捐给一位家人重病的年轻科研人员。

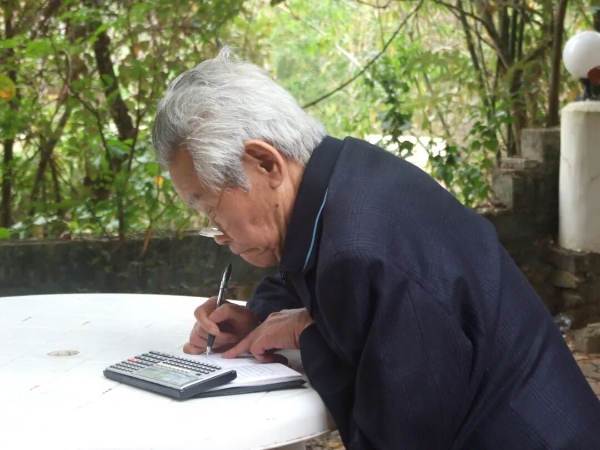

2017年,彭士禄获何梁何利基金最高奖——“科学与技术成就奖”,他却毅然将全部奖金捐献出来,作为人才奖励基金,奖励在核动力领域取得重要创新成就的年轻人。他说:“这些成绩与荣誉不仅属于我个人,它更属于核潜艇人、属于核电人、属于核事业人。”

办理完奖金捐献流程后,女儿彭洁跟父亲开玩笑:“你获奖得了这么多的奖金,给我点多好。”彭士禄却说,这个钱也不是自己的,而是国家的。自己是吃“百家饭”长大的,这一生都要尽全力回馈祖国和人民。“我一生做的工作,虽沧海一滴,但就是要为人民做奉献,默默地自强不息地去耕耘、开荒、铺路。”

2021年3月22日,96岁的彭士禄在北京逝世。临终前,他留下遗愿:将骨灰撒入大海,与核潜艇永远相伴。这份遗愿,承载着他对核动力事业的无限眷恋。

如今,中国的核潜艇已形成强大战略威慑力量,游弋深海守护国家安宁;大亚湾、秦山等核电站持续为经济社会发展提供稳定能源支撑。更令人欣慰的是,一代又一代核动力人在彭士禄精神品格的感染和传承下,成长为中国核动力事业的中坚力量,延续着他的技术理念与事业追求。

2025年,彭士禄诞辰百年之际,中国核动力研究设计院举行了“纪念彭士禄诞辰百年”主题活动,弘扬科学家精神,激励一批又一批年轻人投身核动力事业,为国家安全和高科技自立自强贡献力量。

初心凝伟力,精神照来人。彭士禄用一生践行了“对党忠诚、为国奉献”的誓言,诠释了“淡泊名利、艰苦奋斗”的品格。他那颗为祖国“深潜”的赤子心,早已融入中国核动力事业的血脉,化作不灭的精神火炬,照亮后辈前行的路。

百年回望,拓荒之魂不灭,山河铭记其功。(核动力院)