我们此次对Shopify深度研究系列中,先前首篇研究《看似淘宝,实是支付宝》中,我们初步探讨了公司的发展历程、业务构成、以及营收和利润真正来源。得出的核心观点即Shopify是一家以“电商独立站运营服务商”为表,内里是以支付为核心业务的fintech公司,定位是支付链条内的收单商(merchant acquirer)。换一种说法,Shopify构建的电商独立站开店、运营SaaS工具和相关经营生态, 是其作为fintech公司用以获客渠道和差异化壁垒的优势所在。

本文作为系列第二篇将从:① 最宽泛的支付行业,到 ② 以“支付+科技”为特点的fintech细分支付板块,再到 ③ Shopify所处的“电商SaaS+支付”的精准细分赛道,由宽泛到精准地,逐层探讨不同层级下行业的发展方向,竞争格局,以及Shopify在其中所处的位置。以下是我们得出的结论概述:1、Shopify担当的收单商职能(merchant acquirer),目前主导权仍是由银行和传统大支付机构占据(支付份额的70%~80%),Shopfiy等新兴支付机构的市场份额都尚小且分散,主要客户也一般是SME等中小商家。2、Shopify等fintech机构主要服务的中小企业(年销售额不足$1mn)虽只贡献了全美支付额的20%。

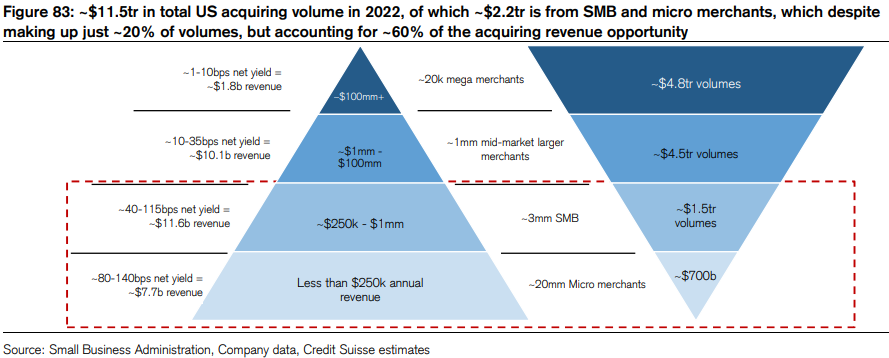

不过,支付机构向中小企业收取的支付手续费率接近中大型企业的4~5x,中小公司实际贡献了支付手续费的近60%。换言之,服务中小商家的营收和利润空间却并不低。3、过去收单商板块的主要演变方向是行业内部的整合(头部银行或中间清算机构整合收单职能和收购独立收单公司),至今该进程已基本结束。目前行业最主要的发展方向之一即“支付+”,通过在支付功能外整合其他各类附加服务(如门店管理、线上运营、顾客营销等),差异化地吸引商户。

后续随着“支付+”从传统机构夺得更多份额,尽管支付行业的长期增长中枢仅是略高于名义GDP增长,“支付+”则预期有高十几%的增速,前景更为乐观。4、在“支付+”板块内部,各玩家普遍更差异化,有各自的优势服务和客群(和同质的传统支付不同)。而Shopify优势主要是在独立站模式的电商商家。即不依附于电商平台,自行负责获客、运营、履约的线上商家。但与国内不同,美国的独立站商家近乎是占据了电商行业一半的份额,可以说是主流的购物渠道。5、独立站商家和平台内商家最大的区别即消费者流量的来源,前者主要从搜索社交娱乐平台直接获取,而后者主要依靠平台分配。

且随着居民线上内容消费习惯的改变,当前从社交等平台获取流量的社交电商目前无论在中美都是电商行业内最热门的增长方向。(国内占大盘份额超过3成的直播电商本质上也是社交电商)。6、海外社交平台更开放的流量生态,和消费者能便捷在社交等平台直接从第三方商家购物的功能,使得对商家而言独立站模式能比入驻平台提供更高的盈利上限和更自主的运营权。也使得Shopify实际缺乏给商家引流的能力,这一在国内致命的缺陷在海外却并非问题。

在国内相对封闭的流量生态下,几乎没留下给独立商家生存的土壤。同属电商服务商的微盟、有赞市值都不超过50亿。而在美国无论是对商家还是消费者,独立站都可谓主流的业态,从而使Shopify的商业模式得以跑通并繁荣。也因此抓住了“支付+”和“社交电商”这两个支付和电商行业内各自未来方向的Shopify大跌后也仍有5000亿以上市值,百倍于其在中国的同行。可谓差之毫厘,失之千里。

以下为正文详细内容

一、万亿支付赛道,Shopify的落脚点在哪?

按前文从广泛到细分的研究顺序,本文第一步要探讨的问题即,从整个支付行业的角度,Shopify所属的收单商(merchant acquirer)在整个支付链条种的作用是什么,行业内有哪些类型玩家(Shopify又是属于哪类),不同类型玩家的市场地位和份额,以及整个收单商板块目前的发展方向是什么?

1、收单商(merchant acquire)-- Shopify在支付链中的身份

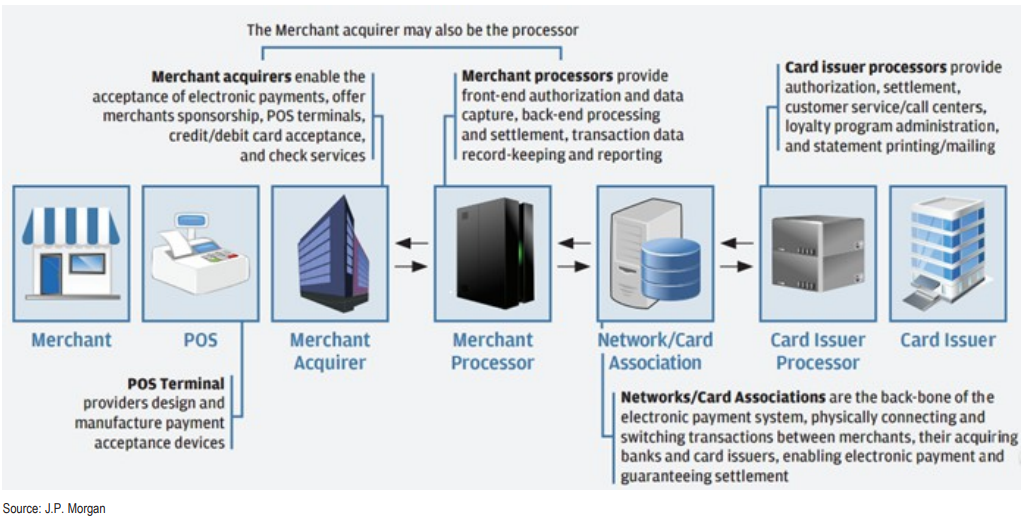

概括来说,支付是一个链条较长、专业化分工较细、参与者众多的2B型行业。结合我们先前对支付行业的介绍,整个(非现金)支付链条中参与的服务商大体可分为三个类别,第一类是收单机构(Merchant Acquirer),是整个链条中直接接触、招揽、服务商户的“前台”部门,Shopify即属于这个类别,也是我们本文主要研究的对象;

第二类是中间清算服务机构,包括处理机构(Processor)和卡组织,链接起“前台”收单机构和“后台”银行。负责汇总收单商支付指令,处理并传递给银行执行。在整个链条中,中间清算机构的数量最少,份额也相对最集中;第三类则是银行(发卡行和收款行),资金的实际管理者,负责最终完成交易双方的资金划转。

然而,仅在收单机构(merchant acquirer)这一细分领域内,也有着众多类型不一的参与者,可大体概括为4类:

① 第一类,是支付链条最下游的银行自身招商团队或下属专职子公司,直接起到收单商职能,招揽商户,例如JP Morgan & Chase,BofA等。

② 第二类,则是中间层级的处理商(processor)向上整合收单职能,除了向上游第三方收单机构提供服务,自身也直接招揽、对接终端商户。

③ 第三类,可以归类为传统的收单机构,仅负责招商和服务商户,实际的支付指令处理则交由合作的“中后台”中间处理商和银行处理。主要仍以线下拜访、“扫街”等传统渠道获取商户。

④ 第四类,则是将其他科技产品与支付功能相结合的“支付+”收单商。在支付之外,同样提供门店管理、营销等软件工具,或是经营贷款、BNPL金融借贷等增值服务,由科技跨行业切入支付行业。如热门的Square、PayPal和本文研究的Shopify 都是属于此类。

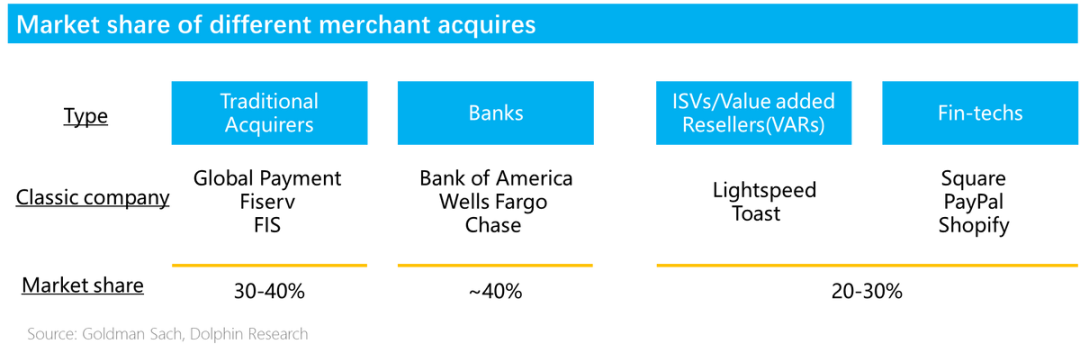

2、传统机构仍是“巨无霸”,fintech龙头也只是nobody

从市场格局和份额分配的角度,目前美国整个收单商体系内,大约70%~80%的市场份额仍是由银行和大型中间商等大型一体化机构占据,独立收单机构和我们主要探讨的fintech类支付机构所拥有的市占率尚仅有20~30%左右。并且除了头部Top8的大型银行和中间机构附属的收单商外,行业胸部及以下的收单机构的市占率都不足1%。

从中可见,“科技+支付”的fintech公司无论从整体还是单体来看,在整个收单市场内的份额仍是绝对少数,且市占率相当分散。即便是Square, Shopify这类fintech龙头,从整个支付行业的视角来看,也仍只是无名的小角色(归类为others)。

但从另一个角度,即便不考虑行业自身的成长,如若传统机构vs. fintech公司当前大约7 : 3的市占比例演变为5 : 5, fintech支付机构的体量就能增长近70%,空间仍相当可观。

3、行业内部整合告一段落,跨行业整合方兴未艾

从前文(传统)收单商的类型和份额,可以看出支付行业过去和现在的两个行业宏观层面的发展方向:过去下游规模更大的银行和中间服务商,普遍沿着支付链条向上整合收单商的职能,(也存在少数由上游收单机构向下整合中间商的情况,如Adyen),即行业内部的纵向整合。通过将多层职能整合为单一主体内,这些头部玩家一方面将更多的价值/利润留在了体内,另一方面凭借更高的规模效应,和更低的内部沟通成本,也有助提升行业的效率。

不过,在大银行和中间商通过整合已占据了收单行业7~8成的市场后,行业内部纵向整合已告一段落。而目前的新趋势则是主要由科技类公司,通过将各种软件产品或服务,在支付功能之外,同时给商户提供开店、获客、融资、管理等综合解决方案。凭借同质的支付功能外,差异化的附加服务(value-add service),跨行业切入支付行业,则是当前最热门的行业动向之一。

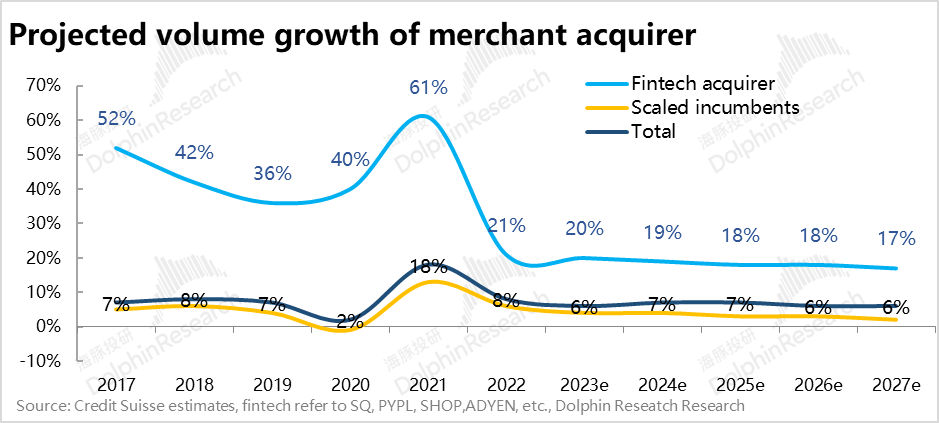

因此,虽然支付行业整体支付规模未来的增长并无多少想象空间,大约在6%~7%左右(大致等于居民消费增速,或者说GDP增速+通胀率)。但对于Fintech类玩家后续在收单市场内的增速预期,普遍的行业共识是,fintech类玩家会明显跑赢行业增长,未来3~5年增速大约会在中高双位数左右。银行和大型中间商则会大致维持和行业类似增速,至于传统独立收单机构(没有能力提供附加服务,又不具备规模效应)则会跑输行业并持续丢失份额。

4、SME公司--支付规模占小头,贡献营收却占大头

和传统支付机构在收单市场仍占据7~8成份额情况相匹配,年支付额超$1mm美金乃至更高的中大型企业,其合作支付商大多数情况下仍是传统支付行业。因此留给fintech类支付公司的客户群体普遍都是中小规模以下商家(SME)。

而据瑞信推算,美国企业中年营收额超过$100万以上的大型企业的总支付额达$9.3万亿,占支付总量的约80%,而年收$100万以下的中小企业(SME)虽只贡献了全美支付额中的20%。但是大型企业议价能力强,因此留给收单商的费率空间极薄(例如10bps乃至更低)。而收单商向数量众多且议价能力弱的中小企业能收取的支付费率空间达40~140bps左右,相当于大中型企业的4~5x。因此中小公司以20%左右的支付份额,却贡献了接近60%的支付手续费。

换言之,尽管传统收单机构和中大型企业的合作关系仍有明显的优势,但fintech类收单商即便主要服务中小企业,能获取的营收/利润空间实际是不亚于服务大企业的传统支付机构的。

小结来看,Shopify所处的“支付+”(或者说fintech),正是目前支付板块内增长最快的细分方向之一,前景是比较乐观的。

二、都是Fintech支付,Shopify有何不同?

1、都是fintech也各有不同

作为当前支付行业最热门的发展方向,“支付+X”(X代表各种类型的附加服务)这单一细分赛道内,就有着数量众多的fintech玩家,如Block,Paypal,Shopify等都是在这轮“支付+”浪潮中诞生的百亿乃至千亿美金市值的垂类龙头。

并且相比近乎同质化的支付功能,和传统支付机构间以规模为核心的竞争逻辑,不同fintech公司多数都有着非常清晰的优势客户群体和细分赛道,天然是走差异化竞争的路径, 因此各fintech公司相互之间的大多没有激烈的直接竞争。

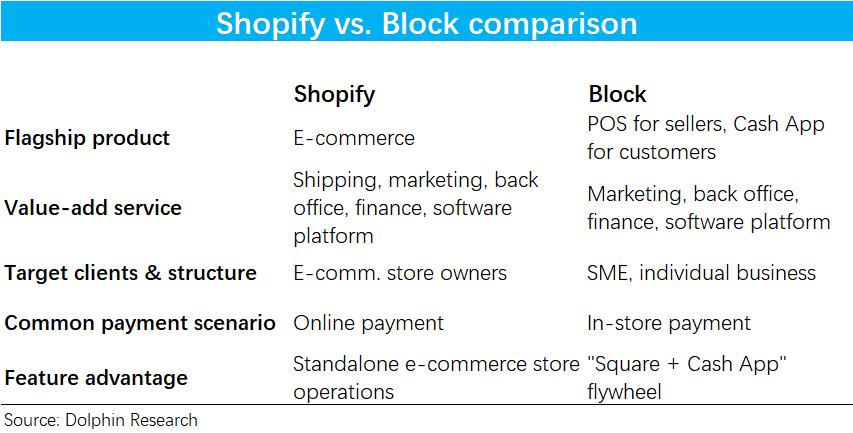

以海豚投研都覆盖的Block vs. Shopify为例,尽管两家公司都是提供支付功能 + 客户管理(如会员管理、营销),门店管理(订单、履约管理),后台管理(人力、工资、税收),经营融资等,乍看之下并无明显差异。

例如:① 目标用户上Shopify主要服务于独立网店商家,Block则是主要服务线下中小商店、餐厅等;② 支付场景上Shopify主要适配的电商线上支付,而Block则更多是线下的POS支付场景;③ 软件服务功能上Shopify主要是面向网店的,店铺搭建、订单管理、包裹发货跟踪等功能;Block则有门店订餐订座、库存管理等特色功能。

小结来说,Shopify适配线上网点商家的运营和线上支付,而Block则更多是线下门店的经营和支付场景,近乎是完美的错位经营 & 竞争。

当然如前文所述,头部fintech公司跨细分赛道向全渠道支付发展的势头仍方兴未艾。比如Shopify也已推出了线下POS支付服务,Block提供的各类门店运营工具也已兼容线上预订、点单等场景。因此fintech类支付公司追随传统支付公司的历史进程,后续走向趋同竞争和整合是大概率事件。但在中期内这个趋势还不会成为主流,毕竟目前fintech类公司在支付领域内的市占率尚不超过1%~2%,尚没到需要相互抢夺商户和份额的阶段。

2、独立站电商和中心化平台电商有何不同?

按照我们“传统支付”--“支付+”--“泛电商支付”的,由广入深的三层结构,以上部分我们更侧于从支付的角度,探讨了Shopify的在支付行业中的定位。以下我们将侧重于从Shopify所处的电商(更精准来说独立站电商)市场的角度,探讨Shopify的商业模式优劣和竞争格局。

首先仍需再度明确的是,Shopify是面向独立站电商的服务商,与我们熟悉的Amazon或淘宝之类的中心化平台电商有着显著的不同。从商家的角度,两种电商模式的主要差异包括:

① 门店构建上,亚马逊商家店铺的构建内嵌于亚马逊的网站或App内,商家需遵守平台的标准规范搭建商店;Shopify商家则是使用Shopify工具几乎没有限制的自行搭建站点(地址)、网店装修等。

② 流量获客上,亚马逊是以平台为整体获取客流,再通过各自的中心化竞价、分发逻辑,将流量分配给平台上商家(当然商家也有部分自然流量)。而Shopify商家则是自行在搜索、社交媒体等各种渠道获取客户和流量,有更高比例的自然流量。

③ 支付履约上,亚马逊提供了一站式的支付和履约服务,商家也大多直接使用亚马逊的服务;而Shopify商家则是自行选择支付和履约服务商,Shopify并不多加干涉。

概括来说,亚马逊等中心化平台是向商户提供更便捷、也更一站式的服务,商户经营时更加“省事”,但代价是要损失一定的自主权,并要支付更多的佣金或服务费。Shopify更多只是向商户提供经营相关的工具,实际经营的各流程是由商户全权完成的。用个形象比喻,对商家而言Shopify像是一个需要支付固定工资和奖金的助手,而平台电商则更像是个需要不少分成的掌柜。

3、独立站才是美国电商的主流业态?

在国内独立站电商看起来是一个“不值一提”的细分赛道。毕竟三大平台型电商+抖音和快手,合计就占据国内电商份额的9成以上。商家自身运营独立站的情况基本仅限于苹果、小米、头部服饰品牌和一些微商,其合计的市占率近乎可以忽略不记。

但在美国仅Shopify一家服务的独立站商家2023年合计GMV就达$2359亿,其中北美部分约为64%,占全美线上零售额的13.5%,在全美所有泛电商平台中规模排行第二。因此,哪些因素导致了独立站模式在美国能大行其道,在国内却行不通,是判断Shopify 的商业模式能否持续跑通的重要参考。

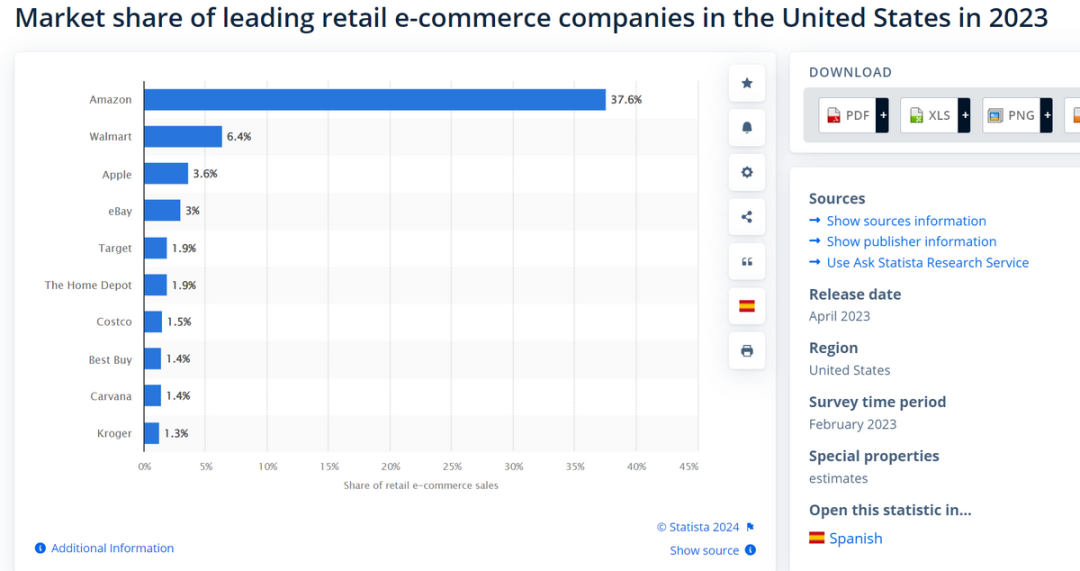

从结果的视角,美国电商市场内除了亚马逊“一枝独秀”独得近40%的份额外,第2大的单体电商主体Walmart的市占率就断崖式下滑到6.4%,第5~10的玩家更是都仅有1%~2%的市占率。可见美国电商是个相当分散且长尾的市场,与我们电商市场高度集中的情形并不相同。

更形象的来说,中国的电商市场是 “淘天+京东+拼多多+抖音+快手 ≈ everything ”,而在美国 Amazon,Top2~4 player,others 的市场份额分别是40%,10%,50%。单体份额不足2%的众多的others 反而是占据了市场50%的份额的大多数。并且即便是头部的Top 10中,Apple、Kroger乃至Walmart和Costco也属于品牌商自有的线上销售渠道。换言之,独立站模式才是美国电商的主要业态也非言过其实。

4、社交电商实是大势所趋,中美都一样

由前文可见,独立站模式在美国可以说才是电商的主流商业模式,从结果的角度出发,否意味着独立站模式对商家而言,是比加入平台更优的选择?两种模式各自的优缺点是什么?

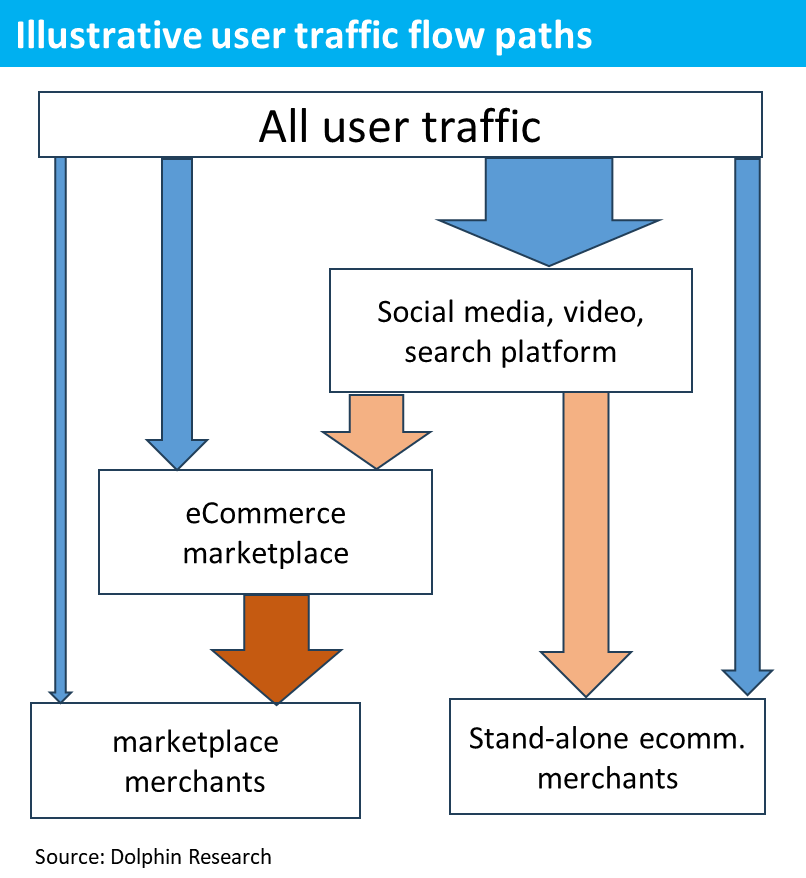

在之前的第2小段中,我们已提到独立站商家和平台内商家,在门店的开设、获客和履约等各方面都有所不同,但我们认为最根本的区别是获客阶段流量从何而来,毕竟电商生意的本质就是先获取流量,再以最优的方式、价格来“卖”出流量。

实际上,由于Shopify基本上没有向商户提供流量的能力,缺乏电商经营中这最关键价值点,我们(基于国内的经验)在刚了解Shopify时一度认为其商业模式有重大的缺陷。直到发现美国的众多商家其实并不依赖电商平台来获得流量时,Shopify的商业模式才在我们的认知下才跑通起来。换言之,我们认为,商户是否有能力和可行有效的途径绕开中心化的电商平台,直接获取流量,是中美各自土壤下的独立站业态是否枝繁叶茂的根本原因。

那么问题就演变为,对商家而言,从电商平台,相比从社交、娱乐、搜索等渠获取流量,各自有哪些优劣?

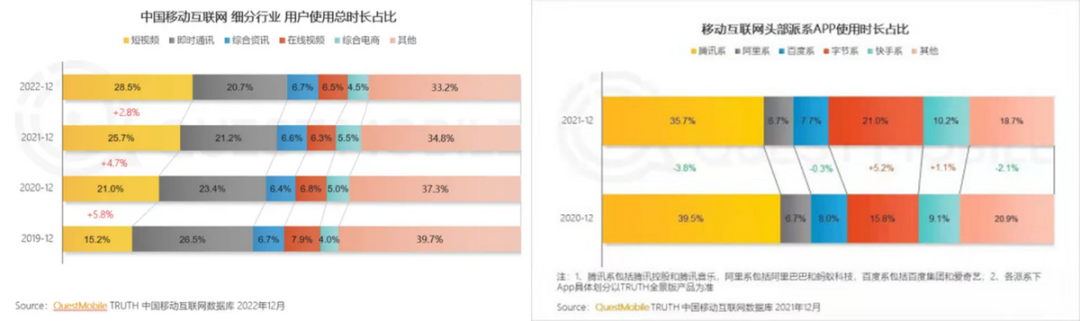

尽管这或许是个没有准确答案的主观问题,但首先从流量规模的角度,社交、娱乐、搜索等平台显然相比电商平台有着明显的优势。以中国为例,在19~22年间,综合电商占据全国网民的时长份额仅在4%~5%间波动,而短视频+即时通讯+长视频+综合资讯等泛娱乐平台的合计时长份额在2022年已超出60%,近些年应当还在进一步走高。

按公司派系来看,在2021年底,国内最大电商平台--阿里巴巴系各app的用户市场份额也仅6.7%,其余超70%的份额则属于腾讯+字节+快手+百度这类“社交、娱乐、搜索”公司,和分行业数据展现的情况一致。

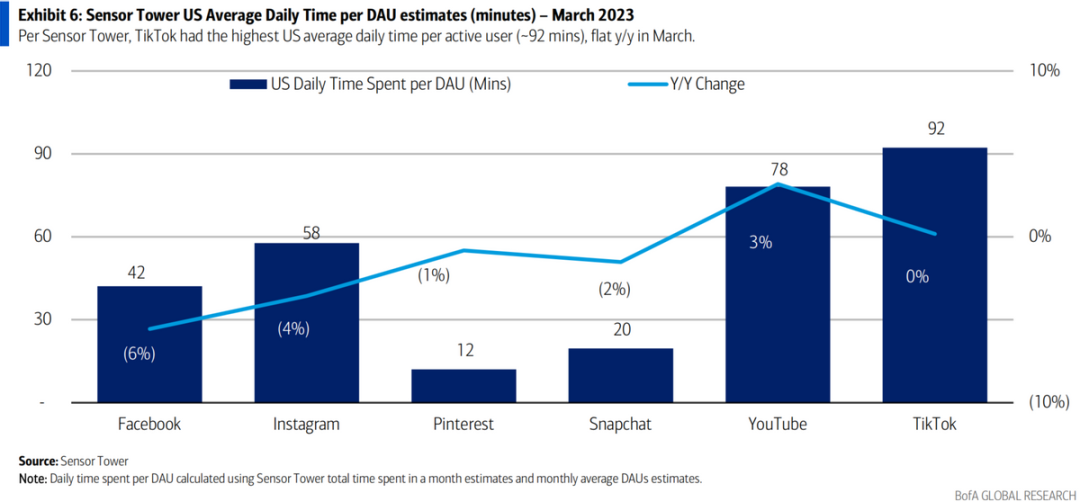

虽然我们并未看到,类似的美国居民整体线上时长的分配数据,但从下图来看,美国居民在Youtube、Tiktok等平台上的日均时长在80~90分钟左右,Facebook和Ins等图文社交平台的时长也在40~60分钟左右。而据悉美国居民每天在线上的平均时长约为8小时。这意味着仅一个社交媒体+一个视频平台,就能占据美国居民近30%的时长份额,何况现实中每个人一般都会同时使用多个社交、娱乐平台,因此美国整体线上流量大盘中,社交娱乐平台的流量规模>>消费购物类平台也是大概率的确定性情形。

换言之(或许也是常识),即便是最头部的电商平台在整个线上流量大盘中也处于劣势地位,其自身也需要从上游的社交、娱乐、搜索等渠道获得流量,再向下游商家分配。

因此逻辑上,独立站直接从社交、娱乐平台获取流量,可以说是更高效的途径。毕竟社交、娱乐平台有着更上游、规模也更大的流量来源,不需经过电商平台的二次分配,商家也更容易沉淀自身的私域流量。

相比之下,平台内商家的劣势包括:流量大多已经过上游多层多次的分发,商家对流量近乎没有自主把控的能力,也很难沉淀自然流量。但优势是,经电商平台这一层的“过滤”后,留下的用户流量有更明确的购物意愿,流量的转化率会更高。

简单概括来说,对缺乏较强品牌效应或营销能力的商家,电商平台能提供更“省事”,更易转为为实际购物的流量。反之,对品牌效应、用户忠诚度、自身流量运营能力越强的商家,独立站模式则给了商家更高的上限。

因此,既然绕过电商平台直接从更上游获取流是有效可行,那么对有追求有能力的商家,能完全自主经营而无需让渡相对一部分权力和利润给平台,独立站不失为一个上限更高的生意模式。

而且,通过社交、娱乐平台直接获取流量的电商模式(可以称之为社交电商-social ecommerce)实际上在国内也是验证可行,且增长最快的一个分赛道。比如国内的淘宝直播,抖音&快手电商,微信微商都属于此类。且据机构的统计,到2023年类直播电商在整个电商大盘中的份额已接近38%,仅5年的时间份额就提升了超过7倍。换言之,社交电商实际无论在中美、乃至全世界都是都是电商行业的一个主要演变方向。

5、开放的流量生态,造就了Shopify们

尽管社交电商在中美都是大势所趋,但在承载模式上两国间有明显的差异。在美国社交电商大多是独立站的模式,而在国内要么是由淘宝等远电商平台孵化出的直播渠道,要么是抖音、快手这类流量平台自身搭建起的闭环电商平台。

换言之,美国的社交电商流量主要是开放式的,在国内则基本是被电商或社交平台内嵌在体内的闭环模式,留给独立商家的土壤非常有限。

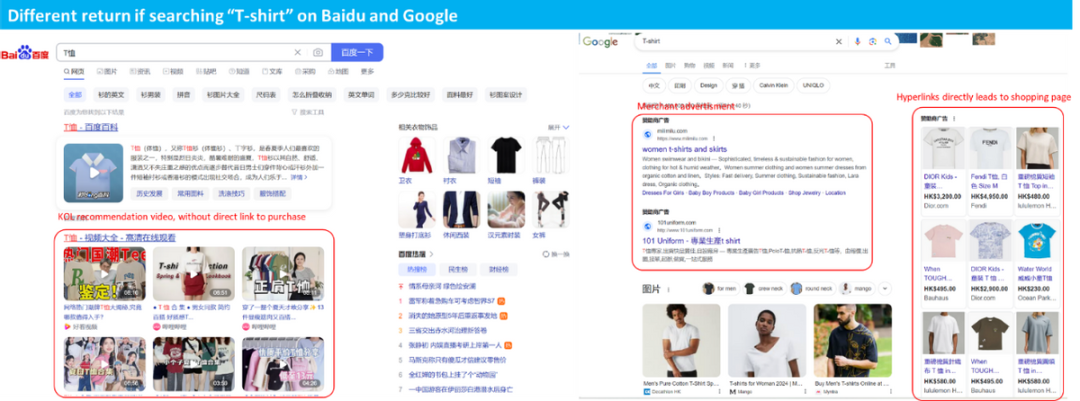

在实际的日常使用中,中美消费者在通过开放流量平台(自身不拥有闭环电商业务的)进行搜索购物的便利性上也有着明显的差异。以下图为例,在百度和Google首页分别搜索“T恤”关键词时,百度返回页面中并不会出行直接与商品相关的链接,最多是相关的服装搭配图文内容,即便消费者种草后也需再去其他电商平台内购买。而Google返回的结果中近2/3的部分都是直接导向相关的商家、或商品链接,跳转后消费者即可以直接购物。

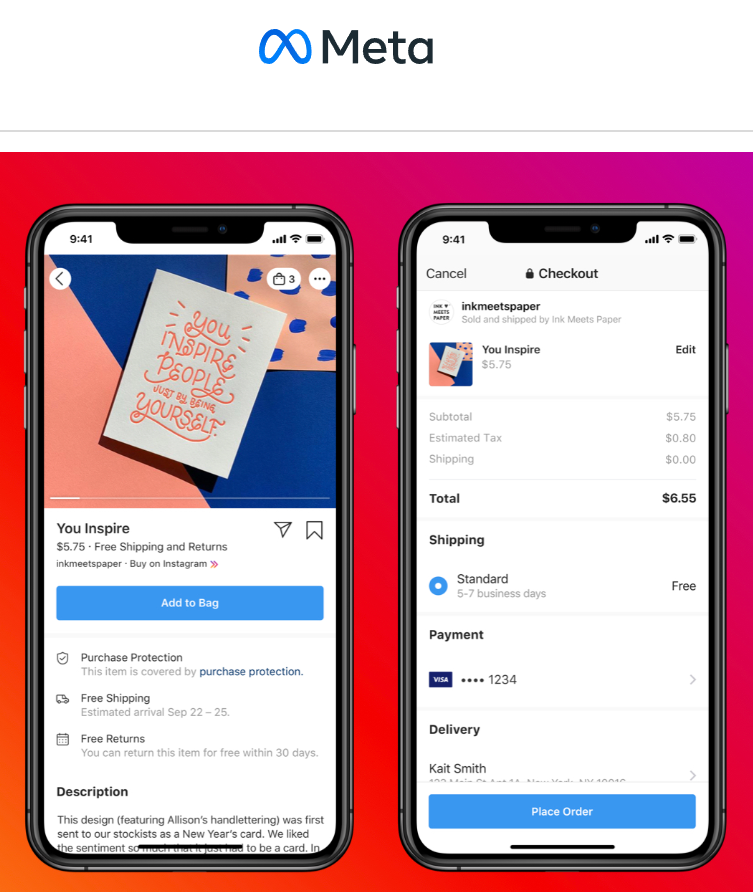

除了Google,Facebook,Instagram等头部平台也大都提供在其页面上直接内嵌第三方商家的购物功能。例如Shopify在2020年就达成了和Facebook的战略合作,通过Shopify提供的工具,第三方商家能很便利的在自己的Facebook账户下搭建起电子商铺。

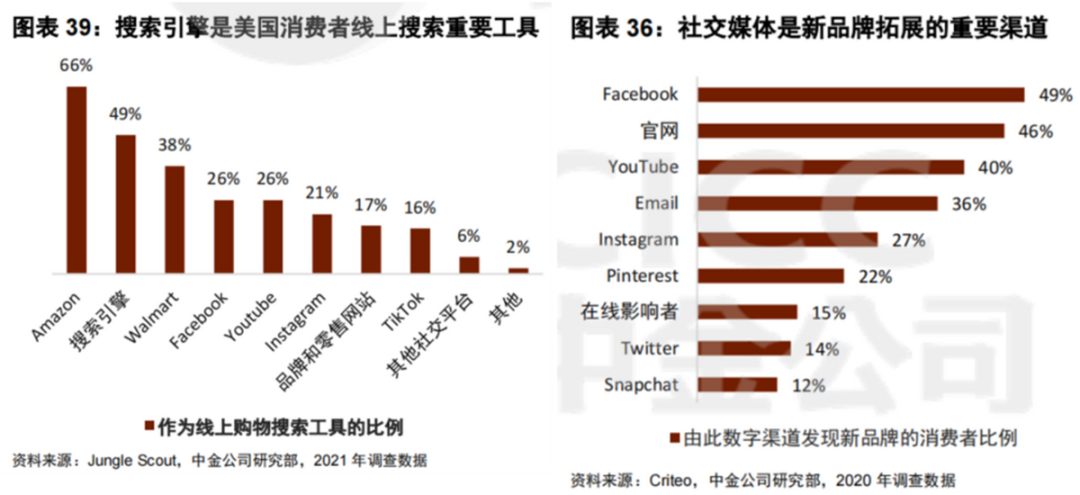

正由于便利,在美国消费者购物搜索的主要渠道中,除了Amazon和Walmart这两家平台型的购物渠道分位列第1和第3,大多数都是搜索、社交平台或是品牌商家自有的独立购物站。由此可见,在搜索、社交平台上搜索购物是美国居民的日常行为,已习以为常。

而社交电商生态的差异,也导致了依附于独立商家生存的电商服务类SaaS公司,在美国和中国天差地别的现状。国内偏向封闭流量生态,使得独立商难有生存空间,微盟和有赞两家服务商的公司市值也都不足50亿人民币。

而Shopify一度在千亿美金以上,即便大幅回调后目前也仍有5000亿人民币的市值。100倍的市值差距,可以差之毫厘,失之千里。

原文标题 : Shopify: 有赞的壳+支付宝的核,何以恣意成长?