https://mp.weixin.qq.com/s/ksV_bdX-yG3Bid2NlYmcSg

36年前的秋天,一支名为“希望”的笔开始在中国大地上徐徐书写。最初,它只是一滴墨,墨迹在贫困地区晕开化作书本、化作课桌、化作失学少年眼眸里渴望知识的星光。渐渐的,它像一条无声的河,流过山坳,越过丘陵,在每一缕晨光中见证着改变,在无数国人心中种下爱心的种子。

它是希望工程,今天是它的“生日”,我们想与你分享几个故事,邀你一起为这份绵延的善意庆生。

一位科学家的心愿

“黑屋子、泥台子、烂桌子、破凳子,坐着一群泥孩子。” 这是上世纪七八十年代,我国乡村学校尤其是偏远山区学校的真实写照,到了八十年代末、九十年代初,我国每年仍有超过百万儿童因贫困失学,一些偏远山区辍学率超过了90%。

1989年10月30日,共青团中央、中国青少年发展基金会发起实施希望工程,改善贫困地区基础教育设施,救助贫困地区失学少年重返校园。

上至党和国家领导人,下至普通干部群众,从花甲之年的老者到尚在学校的孩童,大家纷纷为“希望工程”慷慨解囊。

1992年,我国著名高能物理学家张文裕院士溘然长逝,在最后的日子里,他一再叮嘱夫人王承书院士,一定要履行他们夫妇为“身后事”做的约定——不给儿孙留遗产,将全部积蓄捐赠给祖国的教育事业。

张文裕、王承书夫妇。

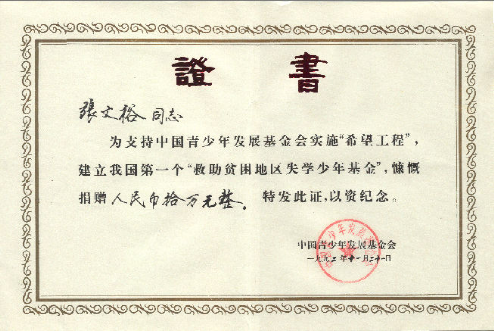

送走丈夫之后,王承书院士遵照先生的遗愿,立即将他一生积蓄的10万元人民币捐献给希望工程,并在第二年留下遗嘱,将自己的近10万元存款也捐给希望工程。

捐赠证书。

当时这笔捐赠是希望工程自开展以来接受的最大一笔个人捐款,中国青基会接受捐款之后,经过慎重研究,决定在西藏萨迦县扯休乡乃村建设一座希望小学,并建议学校命名为“文裕希望小学”。

得知要在村中建设正规学校,当地藏族同胞都欢欣鼓舞,主动为建校出人出力,校舍在短时间内便顺利竣工。1994年9月1日,扯休乡文裕希望小学正式开学。

1994年建成的扯休乡文裕希望小学。

有了明亮、宽敞的教室、全新的课桌椅,以及学生宿舍中全套的床具、被褥,孩子们彻底摆脱了以前坐在地上、把书本放在大腿上上课的窘境。

如今,这所高原之上的希望小学适龄儿童入学率达到100%,服务附近14个自然村、12个行政村,张文裕、王承书夫妇的心愿也如同一滴水,与更多教育援藏的力量汇聚在西藏120多万平方公里的广袤土地上,学校已成为亮丽的风景线。(2025-10-30)